人新世時代のツーリズム |

| 第二次世界大戦後は、ツーリズムの大加速の時代でもあった。欧米においてツーリズムが飛躍的に発展し、連続有給休暇を取得した休暇旅行者が地中海沿岸やアルプスのリゾートに押し寄せるようになった。さらに1980年代以降は、大型航空機の開発もあり、グローバルツーリズムも大いに発展した。しかし、ツーリストの増大とツーリズムの開発によって、リゾートの景観や環境汚染が進んだ。1980年代以後、温室効果ガスの排出の増大による地球温暖化が進行した。ツーリズムはその一端を担っていることが明らかとなった。 人新世第3ステージの今日、ツーリズムのあり方が問われている。 |

1.ツーリズムと自然環境 |

| リゾートの立地は、アルプスの峰々や氷河,フィヨルド,湖、鍾乳洞などの地形景観、高山植物やブナ林、竹林、マングローブなどの植生景観、あるいはスキー場や海水浴場、高原保養地や温泉保養地のように気候・地形・地質など自然景観と資源に関係する。その一方,スキー場やゴルフ場の開発は森林などの自然環境を犠牲にし,海岸リゾートは自然の海岸線を人工的に改変し,景観の美的価値や生物多様性の損失に繋がった。さらに、ツーリズムのグローバル化は航空路線の拡大と自動車交通の増大を伴い,大量の化石燃料が消費されたことによって,温室効果ガスの排出が増大し,気候温暖化の一因であると指摘されるようになった。 地球温暖化が進行している今日、氷河の後退、スキー場の雪不足、海水面の上昇による海岸侵食、大規模な山火事の発生によって、リゾートの持続性に深刻な影響を与えている。 |  ノルウェーのソグネフィヨルド |

ツーリズムと気候変動 地域の気候特性は,避寒・避暑リゾート,スキーや海岸のリゾートなどツーリズムの立地因子となる。しかし、グローバルな気候が1980年代からグ変化し、地球上の気温が上昇するようになった。地球温暖化は,人間の生産・生活活動から排出されるCO2などの温室効果ガスの増大が主な原因である。この排出にはツーリズム活動も含まれている。2000年以降、国際機関はツーリズムと気候変動の対策を検討し始めた。 2003年にチュニジアのジェルパで、「第1回 気候変動とツーリズムに関する国際会議」が開催された。ツーリズム関連の科学者、国際機関・各国政府の関係者が集まり、地球規模での気候の変化に起因するツーリズム分野における影響,機会,リスクに関して意見交換が行われ、10項目の宣言に同意した。その中には、「旅行会社,ホテル経営者,ツアーオペレーター,旅行代理店などのツーリズム産業に対し,気候変動への影響を可能な限り最小限に抑えるために,よりエネルギー効率の高いクリーンな技術と物流を使用して活動を調整し,奨励する」とする宣言が含まれている。 2007年にはスイスのダボスで、第2回気候変動とツーリズムに関する国際会議」を開催された。その会議で合意された事案の一部を下に示す。 ・気候は重要なツーリズム資源である。ツーリズムは気候変動と地球温暖化のインパクトに対して非常に敏感なセクターであるが,世界全体のCO₂排出量の5%を占めている。 ・ツーリズム分野は気候変動に迅速に対応すべきであり,そのために必要な行動として,温室効果ガスの影響を徐々に削減していかねばならない。特に交通と宿泊施設から排出される温室効果ガスを軽減するためには行動が必要である。 さて、18年前に合意された気候変動への対策を、今日を各国政府・ツーリズム産業はどのような対応を講じているのだろうか。 |

◆UNWTO (2003): Climate Change and Tourism. Proceedings of the 1st International Conference on Climate Change and Tourism Djerba, Tunisia, 9-11 April 2003。

◆UNWTO-UNEP-WMO (2008):Climate Change and Tourism. Responding to Global Challenges.

◆詳しくは、片瀬葉香遍ツーリズムツーリズム』(2014 九州大学出版会)、第5章を参照されたい。

|

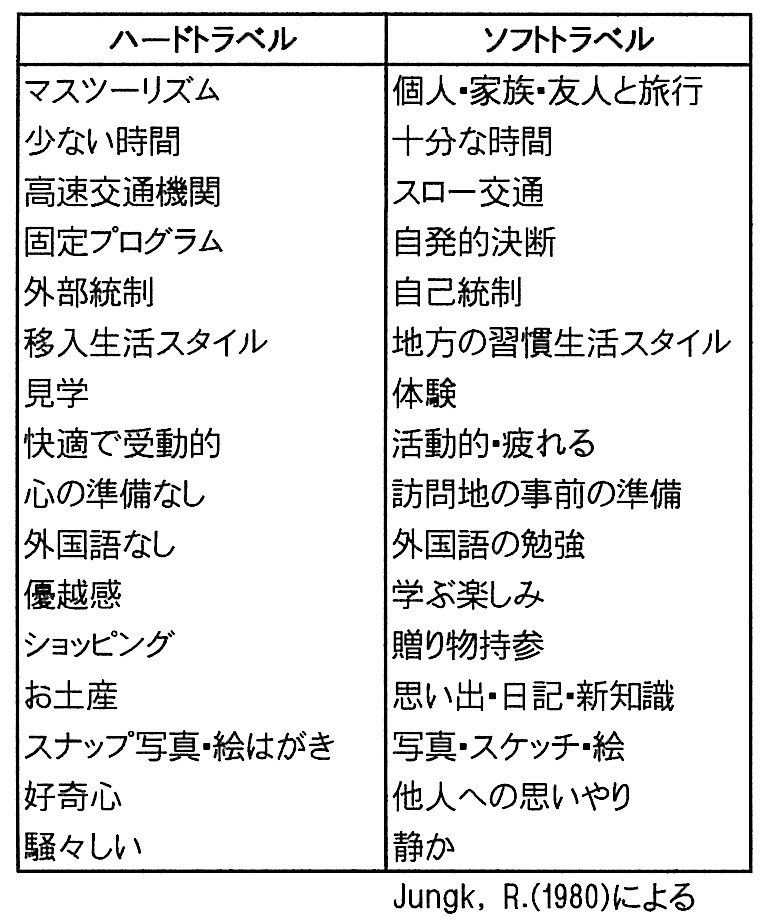

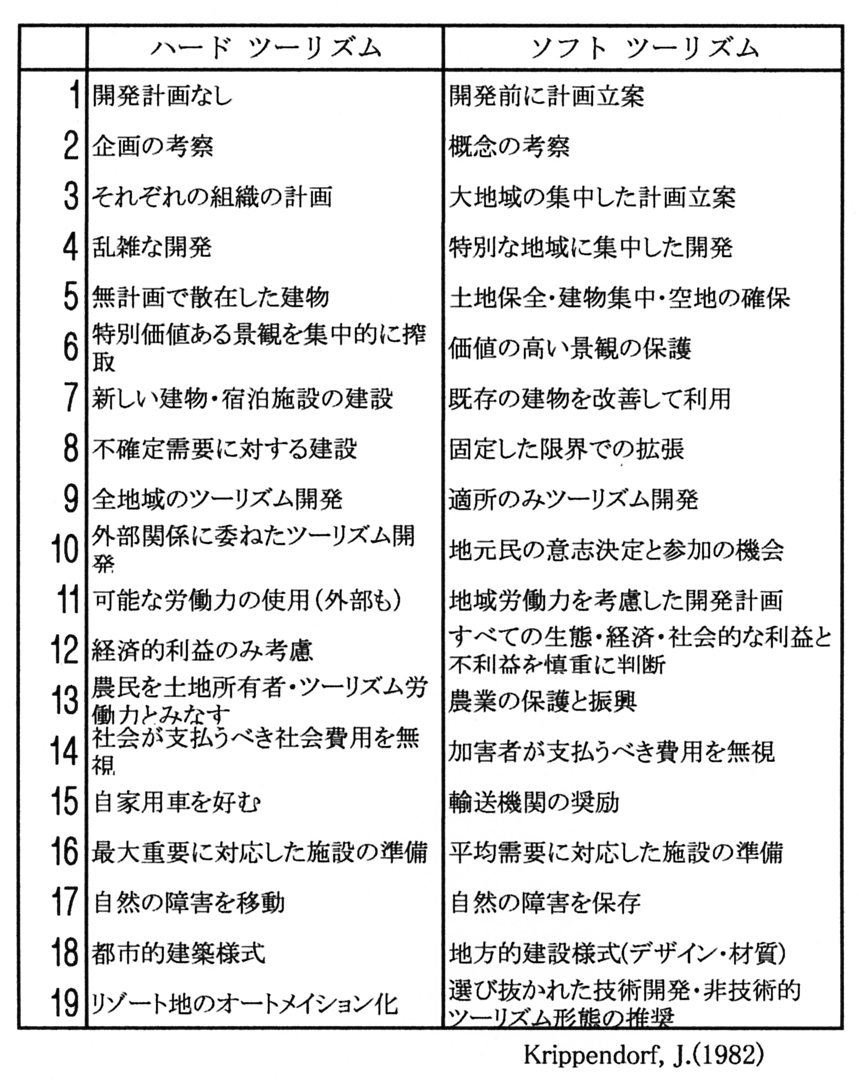

ドイツ語の「Sanfter Tourismus」(ソフトツーリズム)という語を、ヨーロッパにおいて概念規定を最初に試みたのは、1980年に「砂浜1ヘクタール当たりツーリストは何人までか」と題する論文を著したユンクである。彼は、大きく発展しているツーリズムの危機を読み取り、自然保護、文化の保護、地域住民の保護の必要性を強調している。ハードとソフトな旅行の対比を試みた。ハードな旅行は固定したプログラムで高速交通機関を利用し、忙しく、騒々しいマスツーリズムであるのに対し、ソフトな旅行は、地方の生活スタイルに従い、のんびりと静かな保養・旅行ということができよう。 この対比をさらに発展させたのはクリッペンドルフである。彼は「新しいツーリズムに向けて-環境と社会文化要素の重要性」と題する論文の中で、ツーリズム開発におけるハードとソフトの相違を19項目に分けて表に示した。例えば、ハードツーリズムは無計画な開発、特別に価値の高い景観を搾取し、農民を土地所有者・ツーリズム労働者とみなし、外部関係者に委ね、経済的利益のみを考慮した開発であるのに対し、ソフトツーリズムは開発の前に計画があり、価値の高い景観を保護し、地元民の意志決定と参加の機会があり、農業を保護・振興し、経済的、生態的、社会的な利益・不利益を慎重に考慮した開発であるとしている。 ソフトツーリズムの考えを地域振興に取り入れようとしたのは、オーストリアアルプス協会のハースラッハーである。1980年から彼が統括者として東ティロルのフィルゲンタールの2つの村をモデルとしてソフトツーリズムを試行した。それは、ハードな開発がなされていない村に滞在し、ハイキング・登山などソフトなツーリズムを楽しんでもらうというキャンペーンであった。彼の「ソフトツーリズム-地域開発の可能性」と題する小論では、ソフトツーリズムにとって地域的に効果のあるアプローチとして、まだ開発されていないか、あるいはまだ開発の少ない地域における地域発展への貢献、また高度に開発されたツーリズム地のコミュニティエリアを細分化する際の景観に配慮したガイドラインをあげている8)。なお、この論文の英文タイトルは、「Green tourism - an alternative form of regional development」となっており、ドイツ語の「Sanfter Tourismus」を英語の「green tourism」に訳している。 このことは、ソフトツーリズムとグリーンツーリズムは同義語であることの証であり、グリーンツーリズムは単なる農村ツーリズムや農家民宿を指す概念ではない。 |   |

ヨーロッパアルプスは、ソフトツーリズムを実践した最初の地域である。国境を越えたアルプスの共同体であるCIPRAは、ソフトツーリズムをアルプスの環境問題に対処する重要な概念として認識した。 1984年10月にスイスのクールにおいて、CIPRA(Commission Internationale pour la Protection des Alpes)は、「ソフトツーリズム-アルプス地方のスローガンかチャンスか?」をテーマに年次総会を開催した。CIPRAはソフトツーリズムを、地元の人々とゲストの間に相互理解を生み出し、地域の文化的独自性を損なうことなく、地域を訪問するゲストとの交流であるとした。そして、ソフトツーリズムはアルプス地方の人々やゲストにとって将来に向けた住みやすい環境を維持するチャンスと見なし、その前提条件として、以下の要件を満たすことが必要であると宣言した。 ・環境に関連する計画は、「地域住民による、地域住民と、地域住民のための」という原則に基づく。 ・対象地域におけるツーリストへの提供は、主にその地域で利用可能な資源に基づく。 ・ツーリズムのための地方および地域の交通インフラのさらなる拡大をしない。 ・居住者がいない未開発の景観地域を保護する。 ・休暇旅行や移動行動の問題に関する環境教育の強化。 ・「ソフトツーリズム」の保養形態を支持する資金の再配分。 ・景観構想の枠組み内で小規模な保養計画のみ作成し、大規模な技術プロジェクトを放棄。 | ◆CIPRA(1985):Deklaration von Chur 1984. "Sanfter Tourismusu - Eine Chance für AlPenraum", pp.284-285.  ソフトツーリズムを指向した東ティロールのVirgen村 |

5.ツーリズムと人新世 |

2016年、グレーンとホイベンスは『ツーリズムと人新世』と題し、ツーリズムを人新世の関連から捉えた初めての書物を刊行した。 この本の扉には、「人新世が観光にもたらす可能性のある問題と課題を探求し、観光研究における概念的および実証的な取り組みをどのように再構築するかについて重要な洞察を提供する。さらに、この本は、人新世というレンズを通して、持続可能な開発、惑星の境界、倫理(そして地球倫理として枠づけられているもの)に関連した観光の役割について考えることにも刺激を与える。そして、観光理論に再び焦点を当てて、観光の地球上の絡み合いを理解し、自然と社会の二元論を超えた観光を考察する」と、本書の目的が記されている。 この書では、人新世における人間をジオフォース(geological force)とみなし、地球を地球システムとして捉える立場から論じている。そして、「人新世という概念は、特に惑星規模において、人新世と地球システムとの関係に関する多くの問題をもたらしている。人新世は疑いなく大きな概念であるが、人類(アントロポス)や地球システムもまた同じである」とし、「こうした概念が探究され適用されることになるいかなる領域においても、さらなる輪郭を描き、再概念化することだ」としている。ツーリズムに関しては、「このプロセスはやっと始まったばかりであり、どのように、またどの程度、「人新世的転換 ‘Anthropocene turn’」が生じるのかについて語るのは時期尚早である」と述べ、彼らができることは、「ツ-リズムの人新世との出会いのための簡単な手引きとして、3つの広範な暫定的テーマを提示することである。第1のテーマは、人新世における私たちの立場に関するもの。第2のテーマは地球に関するものであり、第3のテーマは「どのように私たちは両方を取り扱えばいいのか」と本書の課題を挙げている。 さらに「地質学用語として誕生したが、今や、人新世は広範囲にわたる地球環境問題を意味する概念として用いられている。特に、地球規模の持続可能性と地球の限界と境界 (planetary limits and boundaries) との関係において用いられる場合、持続可能性の言説に最近付加されたものとして理解される。人類(アントロポス)にとって、惑星規模とは、世代間の責任、現在および未来の不平等、危険、不確実性を実現するものである。ツーリズムとツーリストはこの惑星の局面に関係しており、特にツーリストがジオ・フォースであるとみなされる場合にはなおさらだ」と。 以下、片瀬葉香(編著)『人新世とツーリズム』 第6章に詳しく論じているので、参照されたい。 | Gren, M. & Huijbens, E. H. (Eds.) (2016a) : Tourism and the Anthropocene, London and New York: Routledge.  コペンハーゲンの人魚姫の像 ◆片瀬葉香(編著)(2024)『人新世とツーリズム-地球とツーリズムの未来を考える』、九州大学出版会。 |

グレンとホイベンスの『ツーリズムと人新世』のまとめとして、彼らは人新世における暫定的なツーリズムの運命(destines)を、以下のように、3つ提示した。 非炭素ツーリズム Non-carbon tourism これは、私たちの地球とのもつれに応答するホスピタリティ地球倫理(hospitality geo-ethics)に関する潜在的な発展の軌道である。化石燃料の燃焼は、気候変動の核心であり、また、ジオフォースを通じて、私たち全体として地球システムとのかかわりあいを表面化させる。気候変動の速度に歯止めをかけるために、化石燃料の燃焼は大きく削減される必要がある。未来のツーリズムの運命へと続くこの軌道は、理論的には、少なくとも、炭素中立的(carbon-neutral)な実践によって切り開かれる。 ステイホームツーリズム stay-hometourism これは、高い評価を根拠とし、地球倫理に基づくホスピタリティについて考えうる軌道である。ステイホームツーリズムの発展によって地元であることや、すぐ近くであることの真価に対し、目的地と関心のある場所が従前の旅行者により身近なものとなり得る。旅から住み処へのハイデガー的転回を通じて自宅の真価を認めることによって、地球時間性(geo-temporalities)や来世代への地球責任(geo-responsibilities)に対して、私たちの注意が喚起される。 目的地管理 Destination stewardship Steffen et al.(2007)の地球管理の概念に変更を加えて、私たちはこう主張したい。私たちの責務(stewardship)は、地球全体、つまり、地球という天体(a globe)に向かうことはできないが、部分的にのみ可能である。それゆえ、地球管理に関する私たちのビジョンには、地球ホスピタリティに、私たちの人間のからみあいを超えた物語が含まれている。無機物(inorganic matter)との出会いを提供する物語は、私たちに、ある地球システムの状態あるいは管理体制が別のそれへと変化するところの空間的、時間的な連結について知らせてくれる。地球管理は、地球倫理に基づいた地球ホスピタリティの一つであり、そこでは、ツーリズムについても、私たちを地質学上の主体として形づくりながら、人新世の痕跡として化石燃料が証言する方法に対して、もしくは、私たち自身の旅行を映し出す汚染された鏡に対して、私たちは注意深くなるであろう。 | Gren, M. & Huijbens, E. H. (Eds.) (2016a) : Tourism and the Anthropocene, London and New York: Routledge.  アイフェル(ドイツ)のローカル鉄道に自転車を載せて、小旅行を楽しむ人。 |

登山家村(Bergsteigerdorf) 夏の保養、冬のスキーなどマスツーリズが展開するアルプスにおいて、スキー場など大きな観光施設がなく、ほとんど手つかずの自然と伝統・文化が残る村がある。2005年、オーストリア・アルペン協会のハースラッハは、19世紀からの登山家のメッカであり、今もその伝統が引き継がれているギンツリンク(Ginzling)をモデルとして、ソフトツーリズムを指向する「登山家村」と称したプロジェクトを立ち上げた。オーストリアの15の村がこれに参加した。2004年現在、オーストリア、ドイツ、イタリア、スイス、スロベニアの40の村が加盟している。 加盟の村には大きなスキー場がなく,主要な交通の流れから離れ,アルプスの伝統が生きている。また,登山道と山小屋との優れたネットワークがあり,質の高い景観とエコロジーを特徴としている。登山家村は,自然の中でアクティブな休暇を体験し,個人の責任と環境への意識を持ち,いまだ「正常normal」な状態にある休暇場所を探しているゲストを対象としている。登山家村の特徴にもよるが,ハイキング,登山,クライミング,ボルダリング,スキーツアー,スノーシューイング,クロスカントリースキー,トボガン(橇)がプログラムに含まれている。ガイド付きの地質学的または鳥類学的ハイキングから,鉱山の坑内,博物館への訪問までさまざまな可能性がある。 2007年9月22日、私はギンツリンクの村を訪問した。村は狭いU字谷の谷底に位置しており、冬季にはほとんど日が差さないと、村人が語っていた。チラータール自然公園展示場で、氷河後退の実態を示した時代ごとに撮影された写真を見学した後、11時10分発のバスでマイヤーホヘンに戻ろうとした。しかし、10分過ぎてもバスは来ない。しばらくすると、カウベルの音が聞こえてきた。牧童を先頭に、頭に飾りものをつけた牛たちの行列がやってきた。アルム(夏のアルプスの放牧場)で生活していた牛が、山から下りて村に帰るのだ。30頭ぐらいの牛の行列の後には、ノロノロと走る車が続き、バスもその後に続いていた。伝統のある村では、牛が優先する。 登山家村にふさわしい光景であった。 |   登山者村発祥の村、Ginzling 9月になるとアルムで放牧していた牛は、飾りをつけて村に降りてくる。 |

鉄道旅行者に追加の有給休暇 ヨーロッパでは飛行機から鉄道にシフトする人たちが増えている。しかし、鉄道の旅は飛行機よりも時間がかかり、多くの場合、運賃が高い。例えば、フランクフルト-ローマ路線の場合、飛行機は2時間かかり、夜行列車では19時間。また飛行機は72ユーロでローマに飛ぶことができるが、列車のチケットは少なくとも100ユーロかかる。そのため、一部のドイツ企業は鉄道で旅行し、飛行機なしで移動する人に追加の休暇を与えているという。環境対策先進国ならではの取り組みだ。以下、その一部を紹介したい。 ベルリンのWeiberwirtschaft協同組合は、2019年に休暇中の鉄道旅行の延長費用を見積もった。そして、この時間を追加の休暇日として付与することを決定した。それ以来、列車で休暇を取る人は誰でも、通常の年間30日間の有給休暇に加えて、3日間の追加の旅行日が与えられている。 出版社のGutekunstも、従業員が自由時間に飛行機を使わなかった場合、代償日を提供している。飛行機に乗らない日は、旅行に必要な時間が長くなることを補い、より持続可能な旅行へのインセンティブを提供することを目的としている。 また、電子メールプロバイダーであるPosteoは、11年間にわたり、従業員にプライベートな列車での国外旅行に追加の休暇を与えてきた。電車で旅行する人には、2日間の追加滞在と運賃150ユーロの補助金が支給される。 https://www.riffreporter.de/de/gesellschaft/mobilitaet-extra-urlaubstage-bahnreisen-unternehmen-nachhaltiges-reisen-foerderung> 2025.02.10 |  ケルン駅に停車中のイタリアの特急列車 |